Öffentliche Vorträge im Besucherpavillon am Radioteleskop Effelsberg

2025 / 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999 / 1998 / 1997

2025

Das Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR) hat in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung/Tourist-Information viele Jahre lang eine öffentliche Vortragsreihe in Bad Münstereifel angeboten.

Da eine Fortführung der Reihe im Ratssaal der Stadt Bad Münstereifel vorerst leider nicht mehr möglich ist, möchten wir vom MPIfR aus unsere Vortragsreihe an anderer Stelle fortsetzen, und zwar im Besucherpavillon in direkter Sichtweite zum Radioteleskop Effelsberg. Parken ist möglich auf dem Besucherparkplatz, Max-Planck-Straße 10, 53902 Bad Münstereifel-Effelsberg. Von dort führt ein knapp 10minütiger Fußweg entlang der Stationen des Effelsberger Planetenwanderwegs bis zum Besucherpavillon (Beginn auf dem Parkplatz mit der Station „Zwergplanet Pluto“ bis zur Station „Sonne“ am Pavillon):

https://www.mpifr-bonn.mpg.de/effelsberg/besucher

https://www.mpifr-bonn.mpg.de/effelsberg/besucher/planetenweg

Die Vorträge werden auch weiterhin zwischen April und Oktober stattfinden, und zwar mit acht Terminen jeweils an einem Samstag. Sie werden bereits etwas früher beginnen, und zwar samstags nachmittags um 17:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Eine vorherige Anmeldung für die Vorträge ist nicht erforderlich. Die Termine für 2025 sind wie folgt:

| Samstag, 5. April 2025 Prof. Dr. Hans-Joachim Blome, FH Aachen: Georges Lemaître – geistiger Vater der Urknall-Hypothese und früher Befürworter einer beschleunigten Expansion des Universums | ||

| Samstag, 3. Mai 2025 Dr. Gunther Witzel, MPIfR Bonn: Sagittarius A* - die Zentralquelle unserer Milchstraße | ||

| Samstag, 31 Mai 2025 Dr. Norbert Junkes, MPIfR Bonn: Henrietta Swan Leavitt – Die Frau, die das Universum erweitert hat | ||

| Samstag, 14. Juni 2025 Priv.-Doz. Jürgen Kerp, AIfA Bonn: Astronomers for Planet Earth | ||

| Samstag, 12. Juli 2025 Dr. Rainer Beck, MPIfR Bonn: Kosmische Magnetfelder - überall und unsichtbar | ||

| Samstag, 2. August 2025 Dr. Norbert Junkes, MPIfR Bonn: SETI & Co. - Auf der Suche nach außerirdischem Leben | ||

| Samstag, 6. September 2025 Dr. Laura Spitler, MPIfR Bonn: Schnelle Radiostrahlungsausbrüche (FRBs) | ||

| Samstag, 11. Oktober 2025 Kathrin Grunthal, M. Sc., MPIfR Bonn: Pulsare und Gravitationswellen |

Georges Lemaître – geistiger Vater der Urknall-Hypothese und früher Befürworter einer beschleunigten Expansion des Universums

Prof. Dr. Hans-Joachim Blome, FH Aachen

Hans-Joachim Blome studierte an den Universitäten Clausthal, Bonn und Köln Physik und Astronomie (Diplomarbeit am Institut für Astrophysik in Bonn) und promovierte an der Universität zu Köln in theoretischer Physik. Von 1983 bis 1987 arbeitete er am Institut für Astrophysik der Universität Bonn. Ab dem Jahr 1988 wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Zunächst in der Projektleitung Spacelab-Projekt D-2 Mission, 1995 Forschungssemester bei der NASA und am Institute for Advanced Space Studies in Houston. Von 1996 bis 1998 Mitglied der strategischen Planungsgruppe für Extraterrestrische Forschung im DLR und 1997 im Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) in Bonn und 1998/99 einer der deutschen Delegierten im Science Program Committee der European Space Agency (ESA). Von 2000 bis 2016 Professor für die Fächer Physik und Himmelsmechanik an der Fachhochschule Aachen im Fachbereich Raumfahrttechnik. Er ist Mitglied der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Astronomischen Gesellschaft und der Carl Friedrich von Weizsäcker Gesellschaft Wissen und Verantwortung.

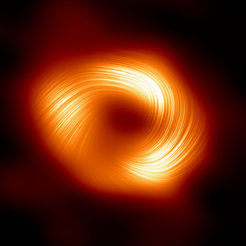

Sagittarius A* - die Zentralquelle unserer Milchstraße

Dr. Gunther Witzel, MPIfR Bonn

Sagittarius A* (Sgr A*) ist das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie, sichtbar im Sternbild Sagittarius. In meinem Vortrag werde ich mich dem Phänomen der Schwarzen Löcher widmen und über unsere Studien dieses erdnächsten Exemplars seiner Art berichten. In jüngster Zeit wurden bahnbrechende neue Technologien zur Beobachtung des galaktischen Zentrums entwickelt, die es uns ermöglichen, die Auswirkungen des Schwarzen Lochs auf seine Umgebung im Detail zu verfolgen. Diese möchte ich einmal im Detail erläutern und zeigen, wie es sich anhört, wenn Materie auf die Akkretionsscheibe des Schwarzen Lochs stürzt.

Dr. Gunther Witzel hat im Jahr 2012 in Köln im Fach Physik promoviert. Gegenstand seiner Doktorarbeit war die Variabilität der Quelle Sagittarius A* im nahinfraroten Spektralbereich, beobachtet mit dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte. Er ist diesem Thema seitdem treu geblieben und hat von 2012 bis 2018 seine Studien an der University of California, Los Angeles, mit den Teleskopen des Keck-Observatoriums fortgesetzt. Seit Sommer 2018 ist er zurück in Deutschland, wo er sich am Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR) neben weiteren Analysen von Beobachtungen des Galaktischen Zentrums im Radio- und Röntgenbereich nun auch Schwarzen Löchern in anderen Galaxien widmet. Er ist Koordinator der International Max Planck School for Astronomy and Astrophysics (IMPRS) am MPIfR.

Henrietta Swan Leavitt – Die Frau, die das Universum erweitert hat

Dr. Norbert Junkes, MPIfR Bonn

Die amerikanische Astronomin Henrietta Swan Leavitt (1868-1921) hatte ein recht kurzes Leben und ist bereits im Alter von 52 Jahren an Krebs verstorben.

Sie war eine der Mitarbeiterinnen von Edward Charles Pickering bei der Analyse von Sternspektren am Harvard-Observatorium. Dazu zählten auch Williamina Fleming, Annie Jump Cannon (bekannt für die nach Temperatur geordnete Harvard-Klassifikation von Sternspektren) und Cecilia Payne-Gaposchkin, die später als erste Frau eine volle Professorenstelle an der Harvard-Universität (Faculty of Arts and Science) bekleiden sollte.

Der von Henrietta Swan Leavitt gefundene Zusammenhang zwischen der Leuchtkraft und der Periode ihrer Helligkeitsschwankung bei einer gewissen Klasse von veränderlichen Sternen, die nach ihrem bekanntesten Vertreter, dem Stern Delta Cephei, auch als "Cepheiden" bezeichnet werden, hat zu einer merklichen Ausdehnung des bekannten Universums geführt, sogar über die Grenzen unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, hinaus.

Das Leben von Henrietta Swan Leavitt wurde in einem Theaterstück thematisiert ("Silent Sky" von Lauren Gunderson) und ein schwedisches Mitglied des Nobelpreiskomitees wollte sie im Jahr 1925 sogar für den Nobelpreis für Physik vorschlagen. Es ist mehr als verdient, daß die Perioden-Leuchtkraft-Beziehung bei Cepheiden ihr zu Ehren nun auch als Leavittsches Gesetz (Leavitt's Law) bezeichnet wird.

Dr. Norbert Junkes hat von 1979 bis 1986 an der Universität Bonn Physik und Astronomie studiert (Diplomarbeit 1986), und dann 1989 am Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR) im Fach Astronomie zum Thema "Supernova-Überreste und ihre Wechselwirkung mit dem interstellaren Medium" promoviert. Nach wissenschaftlicher Tätigkeit in Australien (Australia Telescope National Facility, ATNF, Sydney), in Kiel (Institut für Theoretische Physik und Astrophysik) und in Potsdam (Astrophysikalisches Institut Potsdam, AIP) arbeitet er seit Februar 1998 am MPIfR im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Norbert Junkes war von September 2008 bis September 2014 Vorstandsmitglied der Astronomischen Gesellschaft.

Astronomers for Planet Earth

Priv.-Doz. Dr. Jürgen Kerp, AIfA Bonn

Priv.-Doz. Dr. Jürgen Kerp hat von 1984 bis 1990 Physik und Astronomie an der Universität Bonn studiert. Von 1990 bis 1991 hat er seine Diplomarbeit am Max-Planck-Institut für Radioastronomie verfertigt, von 1991 bis 1994 am Radioastronomischen Institut der Universität Bonn promoviert. Nach Postdoc-Positionen in Bonn und Garching ist er seit 1998 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Radioastronomischen Institut der Universität Bonn (heute Teilbereich des Argelander-Instituts für Astronomie der Universität Bonn) angestellt. Im Jahr 2004 hat er sich an der Universität Bonn im Fach Astronomie habilitiert. Jürgen Kerp ist Projektleiter von EBHIS, dem Effelsberg-Bonn HI Survey, einer Komplettkartierung des Nordhimmels im Licht des neutralen Wasserstoffs.

Kosmische Magnetfelder - überall und unsichtbar

Dr. Rainer Beck, MPIfR Bonn

Magnetfelder sind allgegenwärtig. Das starke Magnetfeld der Erde schützt uns vor der schädlichen Partikel-Strahlung der Sonne und ermöglichte damit die Entstehung höheren Lebens. Es beschert uns auch wunderschöne Polarlichter am Himmel. Die Geburt der Sterne ist auf die Unterstützung von Magnetfeldern angewiesen. Auch das übrige Weltall wäre ohne Magnetfelder ziemlich langweilig, nur dank ihnen gibt es spannende Phänomene wie Sonnenflecken, Sonnenkorona, Pulsare oder Quasare.

Bereits in der Frühzeit des Universums gab es Magnetfelder. Wann die ersten Magnetfelder im Universum entstanden sind, wissen wir (noch) nicht. Die fossilen Felder wurden durch einen Dynamo schnell verstärkt, so dass sie die Bildung von Milchstraßensystemen (Galaxien) vor rund 13 Milliarden Jahren unterstützen konnten. In den Galaxien wurden Magnetfelder durch einen Dynamo verstärkt und großräumig geordnet. Magnetfelder extrem langlebig, denn anders als elektrische Ladungen scheint es magnetische Ladungen („Monopole“), die die Magnetfelder zerstören könnten, in unserem Universum nicht zu geben. Kosmische Magnetfelder lassen sich mit Hilfe von Infrarot- oder Radiowellen messen.

Warme Staubteilchen im interstellaren Medium sind senkrecht zu Magnetfeldlinien ausgerichtet und erzeugen polarisierte Strahlung im Infraroten. Schnelle elektrisch geladene Teilchen in einem Magnetfeld senden Radiowellen („Synchrotronstrahlung“) aus. Mit dem 100-m-Radioteleskop Effelsberg konnte der Referent vor rund 50 Jahren erstmals Magnetkarten von Galaxien erstellen. Es gelang ihm der Nachweis, dass Magnetfelder in Spiralgalaxien viel stärker und damit einflussreicher sind als früher angenommen.

Online-Vortrag zum Thema:

Das magnetische Universum (Vortrag von Rainer Beck/MPIfR in der Reihe "Urknall, Weltall und das Leben“), youtube.de, 1. Mai 2025 (1:01:16)

Dr. Rainer Beck hat von 1969 bis 1975 an der Ruhr-Universität Bochum Physik und Astronomie studiert. Er hat 1979 in Bonn in Astronomie promoviert und war von 1980 bis 2016 Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Sein Hauptarbeitsgebiet waren die Magnetfelder in Galaxien; seine Forschungsgebiete umfassten darüber hinaus auch Radiohalos von Galaxien und Kosmische Strahlung. Er hat eine Reihe von Tagungen zu diesem Thema organisiert, z.B. "The Origin and Evolution of Cosmic Magnetism" in Bologna (September 2005), und ist Mitherausgeber des Fachbuchs "Cosmic Magnetic Fields" aus dem Jahr 2005. Seit 2016 im Ruhestand, befasst er sich nach wie vor am MPIfR mit dem Thema Magnetfelder in Galaxien.

SETI & Co. - Auf der Suche nach außerirdischem Leben

Dr. Norbert Junkes, MPIfR Bonn

Die Suche nach außerirdischem Leben ist eine Art heiliger Gral der Astrobiologie. Die Spannweite reicht von der Suche nach einfachen Lebensformen auf Planeten und Monden in unserem Sonnensystem über die Erforschung komplexer Moleküle im interstellaren Medium und in den Atmosphären extrasolarer Planeten bis zu SETI ("Search for Extraterrestrial Intelligence"), also der Suche nach Signalen künstlichen Ursprungs aus dem Weltraum. Sie wird seit über 60 Jahren mit immer verbesserter Technik durchgeführt, bisher allerdings ohne Erfolg.

Zwei besondere Mythen im Kontext von SETI, die "Arecibo-Botschaft" und das "WOW-Signal", sind ca. 50 Jahre alt, werden aber immer wieder hervorgeholt.

Inzwischen erfreut sich in Zeiten alternativer Wahrheiten und Verschwörungserzählungen auch ein eigentlich der Science Fiction zuzurechnendes Thema wie "UFOs" mit der möglichen Interpretation als außerirdische Raumschiffe einer wachsenden Beliebtheit.

Die entscheidende Frage ist jedoch nach wie vor nicht beantwortet: Sind wir allein im Universum.

Schnelle Radiostrahlungsausbrüche (FRBs)

Dr. Laura Spitler, MPIfR Bonn

Pulsare und Gravitationswellen

Kathrin Grunthal, M.Sc., MPIfR Bonn